1964年公開、映画『メリー・ポピンズ』の考察です。

言わずとしれたミュージカルファンタジーの金字塔。

映画を観たことがなくても、曲は知っているという方も多いはず。

実はこの作品には「素敵な職業人」として生きるヒントが詰まっています。

60年前の作品だからとあなどるなかれ!

このヒントを知れば、仕事への向き合い方が少しラクになります。

目次

メリー・ポピンズに学ぶプロ意識

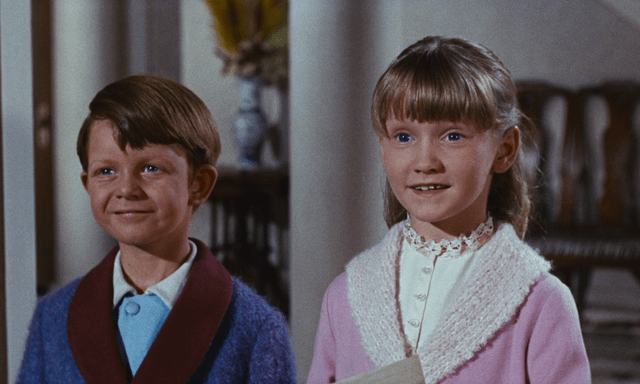

『メリー・ポピンズ』の物語は、ロンドンに暮らすバンクス家に新しいナニー(家庭教師兼ベビーシッター)がやってくるところから始まります。父親は銀行員で家庭を顧みず、母親は女性参政権運動に夢中。子どもたちはやんちゃで、これまで何人ものナニーがすぐ辞めてしまった――そんな不安定な家庭に現れるのが、メリー・ポピンズです。

彼女は魔法の力を使って子どもたちと心を通わせますが、その働き方は決して「甘やかす優しいお姉さん」ではありません。むしろ、仕事に対する姿勢は非常に厳格です。その象徴となるのが、彼女のセリフ。

こんなちょっとドキッとするセリフをサラッと言ってのけます。

子どもたちに懐かれながらも、必要以上に甘やかさない。感情的に振る舞うことなく、やるべきことをきっちりこなす姿はまさに“プロ”。この冷静さは、現代の仕事人にも通じる部分があります。

でも、メリー・ポピンズがただのストイックな完璧主義者かといえば、それも違うんです。

準備を整えてスタートを切れば、あとは流れに乗れる。そういう意味合いなんですが、どこか“肩の力を抜いてやってみようよ”という優しいメッセージも感じられます。

個人的に好きなのは、薬を飲むシーン。雨に濡れた子どもたちに薬を飲ませると、それぞれの薬はストロベリー味やライム味に変わります。でも、彼女の薬だけは「ラムパンチ」。ちょっと大人っぽいご褒美ですよね。

ここに垣間見えるのは、「もう半分終わったんだから、このくらいは楽しんでいいでしょ」という遊び心。完璧に仕事をこなしながらも、ちょっとした“軽さ”を忘れない。そのバランス感覚こそ、彼女が本当の意味で“プロフェッショナル”である証だと思います。

当時のイギリスのナニーは、家庭を持てず、一生を仕事に捧げる厳しい職業人でした。そんな時代背景を考えると、メリー・ポピンズは厳格なナニー像をなぞりつつも、遊び心や軽やかさをプラスした新しい職業人像を提示していたといえるでしょう。

人間関係と信頼の築き方

メリー・ポピンズのすごいところは、子どもたちに好かれながらも“距離感”を崩さないこと。

普通なら懐かれればどんどん情が移っていきそうですが、彼女はあくまで冷静。必要なことはきっちり教え、甘やかさず、それでいて不思議と信頼される。まさに「馴れ合わない信頼関係」を築く達人です。

ここで注目したいのが、彼女とバートとの関係。

バートはとにかく陽気で、歌って踊ってみんなを笑わせるムードメーカー。物語を彩る存在ですが、ただの“友人”というだけではなさそうです。というのも、劇中で歌われる「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」という言葉。実はこれ、バートが子どもの頃にメリー・ポピンズから教わった言葉だと言われています。

つまり彼は、子どもの頃に彼女から学んだ価値観や言葉を大人になっても覚えているんです。これってすごくないですか? 一度関わった子どもの人生に、長い時間をかけて影響を残し続ける存在。

仕事でもよくあることですが、「好かれる人」よりも「信頼される人」のほうが長く影響を与えますよね。メリー・ポピンズはまさにそのタイプ。近すぎず、でも忘れられない存在。これこそプロフェッショナルな距離感だと思います。

作品の裏側とディズニーの想い

ここからはちょっと裏側の話。『メリー・ポピンズ』はスクリーンの中だけじゃなく、制作秘話まで面白い作品なんです。

2013年に公開された映画『ウォルト・ディズニーの約束』では、原作者P.L.トラヴァースとウォルト・ディズニーの長い交渉が描かれています。実は、この映画化には20年以上もかかりました。理由は、トラヴァースが自分の作品を大きく変えられることを恐れていたからです。

その背景には、彼女自身の幼少期の体験がありました。

メリーポピンズのモデルは、彼女の家庭を支えた叔母。

父は銀行員でしたが仕事に追われ体を壊し、やがて亡くなってしまいます。トラヴァースは「もし父を救える存在がいたら」という思いを胸に、メリーポピンズというキャラクターを生み出したのです。その証拠に、映画の原題は『Saving Mr. Banks』――直訳すると「バンクス氏を救え」。これは父親を救いたいという彼女の祈りそのものでしょう。

一方でウォルト・ディズニーも、厳格な父に育てられた過去を持っていました。だからこそ、映画のラストで父バンクスが子どもたちと凧をあげるシーンには、自分自身の願いを重ねていたのだと思います。二人の思いが偶然にも同じ方向を向いていたからこそ、この作品は単なるファンタジーではなく「家族を救う物語」として仕上がったのではないでしょうか。

音楽にもその想いは込められています。挿入歌「2ペンスをハトに」はウォルト自身のお気に入りで、彼は毎週金曜日には「ちょっと演奏してくれないか」と頼んでいたと言われています。

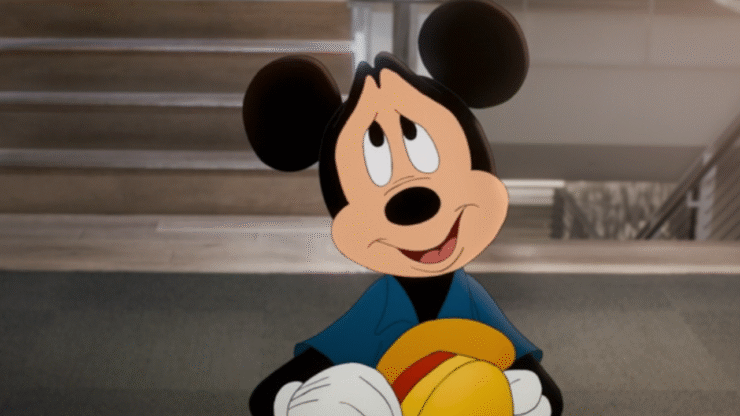

そして2023年の短編『ワンス・アポン・ア・スタジオ』では、ミッキーがウォルトの肖像の前で静かに語りかけるシーンがあり、そこで流れたのもこの「2ペンスをハトに」でした。

作品を越えて受け継がれていく旋律は、ウォルトの想いそのもの。まるで彼が今も「メリーポピンズ」を通じて語りかけているように感じられます。

『メリー・ポピンズ』は、一見すると子ども向けの夢と魔法の物語。

でもよく観ると、そこには「プロとしてどう働くか」「人とどう関わるか」「日常をどう楽しむか」というヒントがぎっしり詰まっています。

冷静に仕事をこなす姿勢、でも時にはラムパンチの薬を楽しむような軽やかさ。

子どもたちと距離を取りつつ、長く影響を与え続ける存在感。

そして、現実の厳しささえも歌と魔法で楽しく変えてしまう力。

ウォルト・ディズニーがこの映画に込めたのは、単なるファンタジーではなく「人生の向き合い方」そのものだったのかもしれません。

だからこそ公開から60年経った今でも、この映画は観る人の心を動かし続けているのでしょう。

最後にひとつ、問いかけを。

あなたにとっての“魔法”は、どんな瞬間に訪れますか?